Als Hitlerdeutschland am 22. Juni 1941 die Sowjetunion überfiel, ging nicht nur darum, den Sowjetstaates zu beseitigen und die Menschen zu versklaven. Millionen Menschen sollten ermordet werden. Der Vernichtungskrieg gegen Sowjetunion und die Menschen dort wurde aber nicht nur im Osten geführt, sondern er setzte sich im Deutschen Reich fort. Millionen sowjetische Bürger*innen wurden verschleppt und mussten Zwangsarbeit leisten. Viele kamen ins Ruhrgebiet und ins Rheinland und mussten auf Zechen, in Stahlwerken und Rüstungsbetrieben schuften. Ein besonders hartes Schicksal hatten die sowjetischen Kriegsgefangenen.

Die deutsche Schwerindustrie profitiert

Kohle war für die Stahlwerke und Rüstungsbetriebe der wichtigste Energieträger. Im Ruhrgebiet gab es in den 1930ziger Jahren mehr als 120 Zechen. Um den Energiebedarf für die Stahlwerke und Rüstungsbetriebe zu sichern und den Arbeitskräftemangel, der durch die zunehmende Einberufung von Bergleuten zur Wehrmacht entstanden war, zu beseitigen, forderte die Reichsvereinigung Kohle bereits im Sommer 1941 sowjetische Kriegsgefangene verstärkt im Bergbau einzusetzen. Die Reichsvereinigung Kohle wurde im Frühjahr 1941, auf Vorschlag der Industrie, gegründet. Beteiligt waren u.a. Alfred Krupp und Friedrich Flick. Vorsitzender wurde Paul Pleiger, der aus Witten stammte. Er war ein sehr hoher Nazifunktionär und wurde nach dem Krieg wegen Verbrechen gegen den Frieden, Plünderung und Beteiligung an Zwangsarbeiterprogrammen angeklagt und zu 15 Jahren Freiheitsstrafe verteilt. Er kam jedoch bereits 1951 frei.

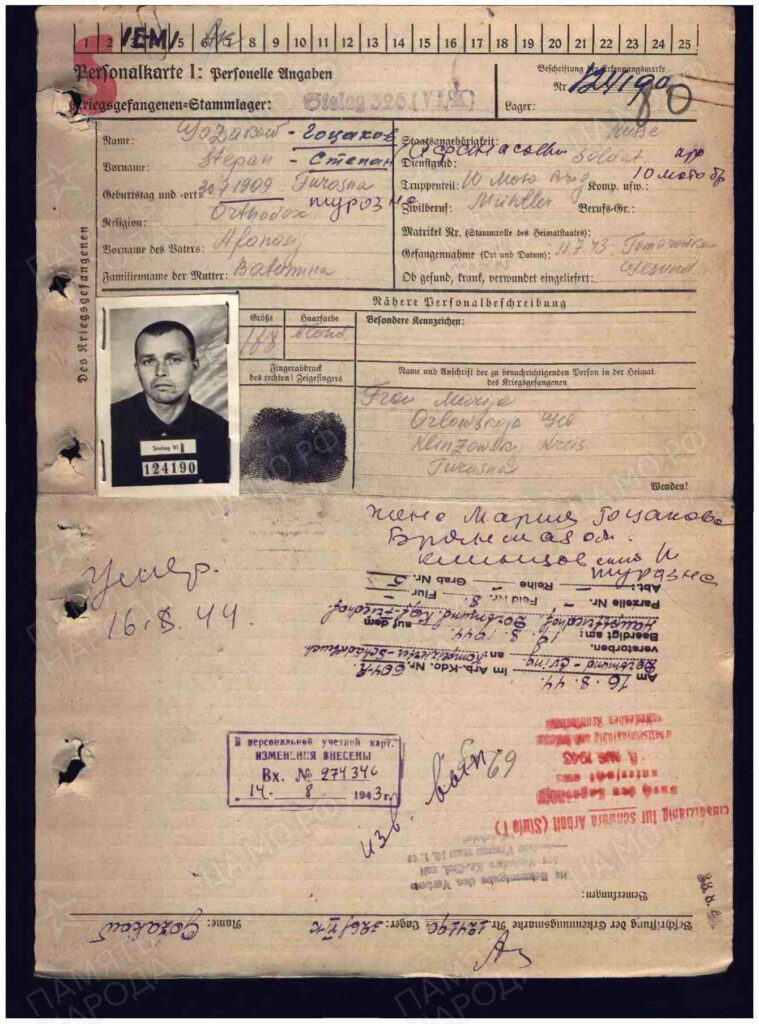

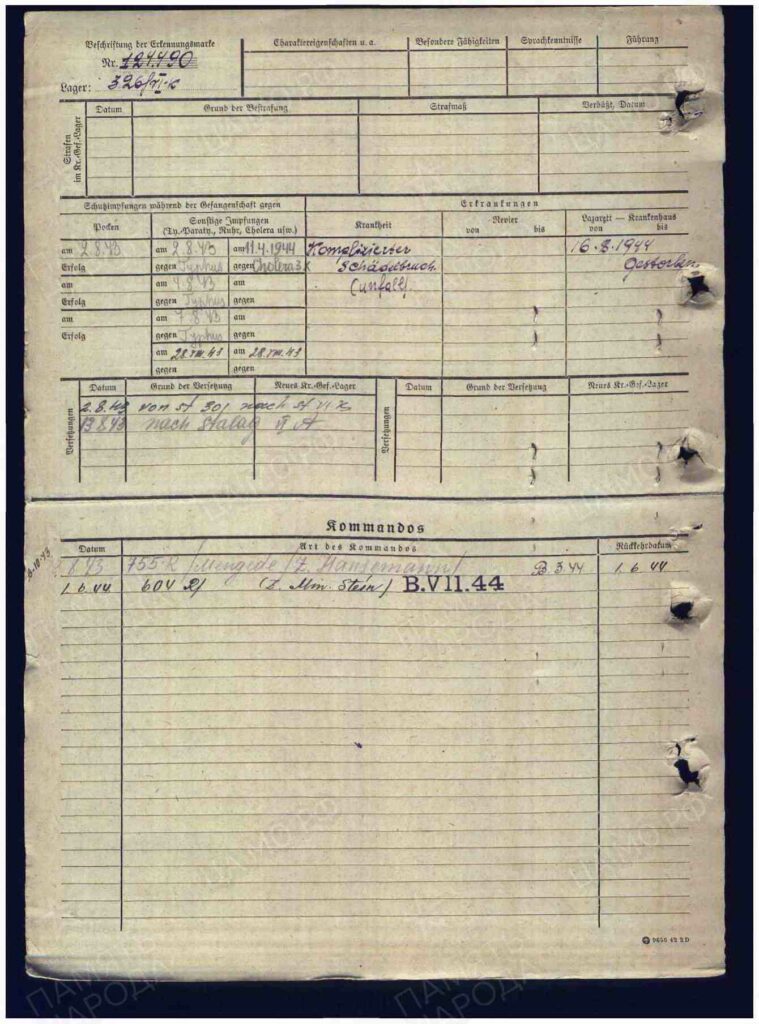

Mit ihrer Forderung sowjetische Kriegsgefangene auf den Zechen einzusetzen, hatte die Reichsvereinigung Kohle im Sommer 1942 Erfolg. Zur schnellen Zuweisung der Gefangenen funktionierte die Wehrmacht im Oktober 1942 das Stalag VI A (Mannschafts-stammlager) im sauerländischen Hemer zu einem speziellen „Bergbaulager“ um. Bereits im Herbst 1942 wurden sowjetische Kriegsgefangene in großer Zahl aus anderen Stalags in das Stalag VI A gebracht und von dort kamen sie sofort in die Arbeitskommandos, die sich ganz in der Nähe der Zechen befanden. Auch in Dortmund, u.a. auf Zeche Kaiserstuhl, die damals Hoesch gehörte, oder auf den Zechen der Gelsenkirchener Bergbau-AG, wurden sowjetische Kriegsgefangene in großer Zahl eingesetzt. Die Gelsenkirchener Bergbau-AG (GBAG) wurde in den 1930er Jahren als Betriebsgesellschaft für die Zechen der Vereinigten Stahlwerk AG gegründet. Erster Vorsitzender des Aufsichtsrates war Albert Vögler, Vorstandsvorsitzender war Gustav Knepper, der bekennender Nazi war und für seinen Umgang mit den Zwangsarbeitern das Kriegsverdienstkreuz erhielt. 1942 wurde Otto Springorum sein Nachfolger. Ehrenvorsitzender war der ehemalige Chef der GBAG Emil Kirdorf. In Dortmund gehörten der GBAG sechs vom elf Zechen: Westhausen, Hansa, Minister Stein, Adolf von Hansemann, Zollern/Germania und Fürst Hardenberg.

Sklavenarbeit im Ruhrbergbau

Im Frühjahr 1943 dürften auf den 11 Dortmunder Zechen jeweils bis zu 500 sowjetische Kriegsgefangene in den Arbeitskommandos, in umzäunten und bewachten Lagern, gewesen sein.

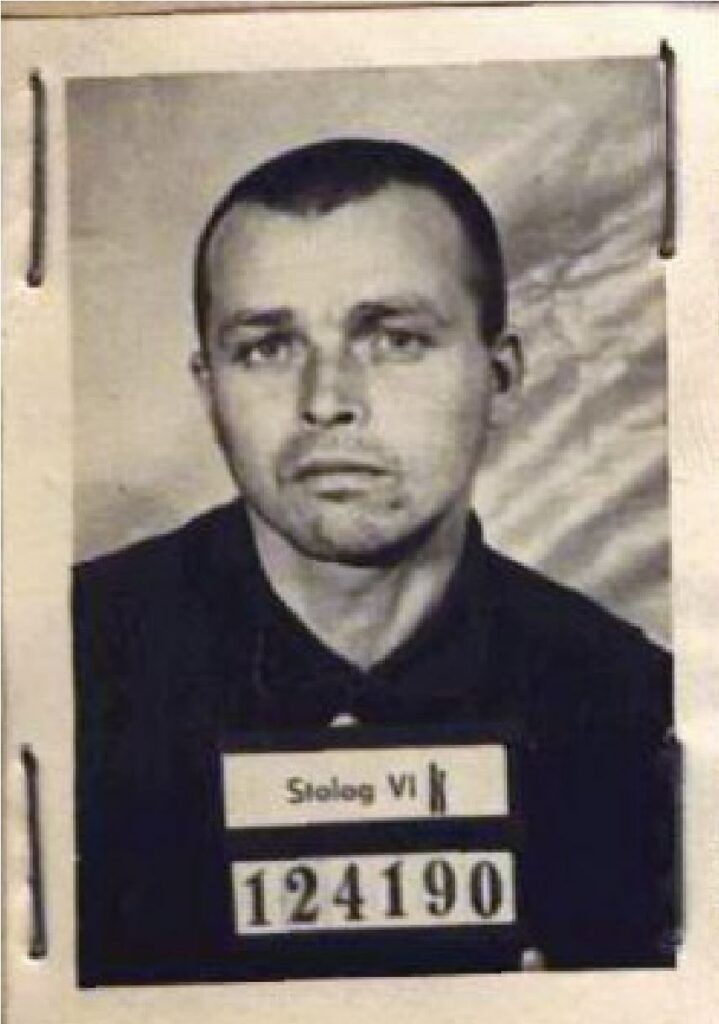

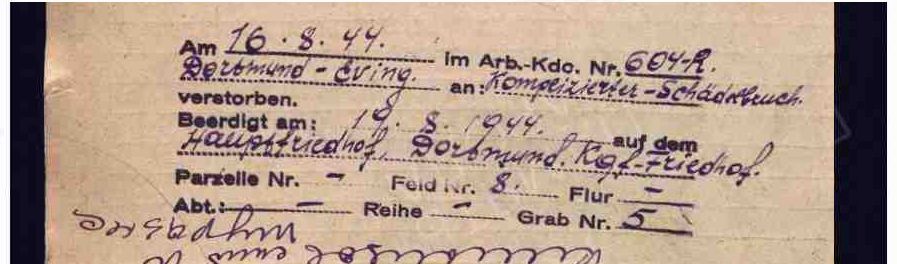

Ohne ausreichende Ernährung, ohne geeignet Kleidung, ohne eine entsprechende Unterkunft und die notwendige Gesundheitsversorgung mussten die Gefangenen auf den Zechen schuften. Sie waren ständigen Demütigungen und Bestrafung ausgesetzt. Bombenangriffen waren sie ausgeliefert, da es ihnen nicht erlaubt war Schutzräume aufzusuchen. Bereits nach kurzer Zeit waren die Gefangenen aufgrund der schweren Arbeit und katastrophalen Lebensbedingungen völlig entkräftet und krank. Sie wurden in das Lazarett des Stalag VI D an der Westfalenhalle in Dortmund gebracht, wo viele starben und auf dem Ausländerfriedhof anonym begraben wurden.

Im Sommer 1944 schufteten rd. 94.000 sowjetische Kriegsgefangene im Ruhrbergbau. Die Gelsenkirchener Bergbau-AG und alle anderen Eigner der Zechen haben von der Sklavenarbeit sowjetischer Kriegsgefangener erheblich profitiert. Ebenso profitiert hat die Wehrmacht, die für jeden Gefangenen, der in der Industrie oder in die Landwirtschaft schuften musste, von den Unternehmen Geld erhielt. Über die Wehrmacht profitierte der faschistische Staat von den Gefangenen.

Die Opfer der Zwangsarbeit wurden schnell vergessen

In der Nachkriegszeit wurden die Menschen, die Opfer der Zwangsarbeit wurden, schnell vergessen. Nach ihnen wurde nicht geforscht, ihre Gräber wurden eingeebnet, ihre Namen wurden nicht genannt und blieben vielfach unbekannt. Das setzt sich bis heute fort, auch in Dortmund. Auf dem Internationalen Friedhof wird das Ausmaß des Sterbens und die Anzahl der sowjetischen Kriegsopfer bis heute nicht deutlich und die verstorbenen sowjetischen Bürger*innen haben auch 77 Jahre nach dem Ende des Krieges in der Öffentlichkeit keinen Namen. Die lange geplante Errichtung von Namensstelen für die sowjetischen Kriegsopfer ist bis heute nicht erfolgt. Inzwischen wurde das Projekt, nach Aussagen der Stadt Dortmund, wegen des Kriegs in der Ukraine zurückgestellt.