Eine Kriegsgräberstätte in Dortmund

Wer heute den Friedhof am Rennweg in Dortmund betritt, findet im hinteren Teil eine parkähnliche Anlage und weitläufige Rasenflächen vor. Der Friedhof wurde 1922 westlich vom eigentlichen Hauptfriedhof als jüdischer Friedhof angelegt. Nachdem die jüdischen Bürgerinnen und Bürger durch Deportation in den Tod geschickt worden waren, wurde der Friedhof zum Ausländerfriedhof. Er diente als Beerdigungsort für Menschen, die zur Zwangsarbeit nach Dortmund verschleppt wurden. Zwei Ehrenmale erinnern an die Kriegsopfer aus Polen und aus Serbien. Sie tragen die Namen von 157 polnischen und 106 serbischen Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen.

Die weitläufigen Rasenflächen sind Gräberfelder

Doch auch die weitläufigen Rasenflächen sind Gräberfelder. Hier ruhen mehrere tausende Menschen, die aus der Sowjetunion zur Zwangsarbeit ins Ruhrgebiet verschleppt wurden und in Dortmund ums Leben kamen. In den 1960ziger Jahren wurde dieser Teil des Ausländerfriedhofs neugestaltet. Die mit Kreuzen und anderen Markierungen gekennzeichneten Einzelgräber ebnete man ein. Es entstanden ausgedehnte Rasenflächen. Das Mahnmal, das heute auf dem Friedhof steht, setzte man auf den Ausländerfriedhof um. Es befand sich ursprünglich an exponierter Stelle am Haupteingang des Hauptfriedhofs. Dort wurde es kurz nach dem Krieg von überlebenden sowjetischen Bürger und Bürgerinnen errichtet, zur Erinnerung und Mahnung für die Dortmunder und Dortmunderinnen.

Nur wenige namentliche Erinnerungen

Der Ausländerfriedhof am Rennweg wird heute Internationaler Friedhof genannt. Wer diesen Friedhof am Rennweg betritt, findet nur wenige namentliche Erinnerungen an die sowjetischen Kriegsopfer. Doch bereits seit 2014 ist die Aufstellung von Namenstelen aus Marmor auf den Gräberfeldern sowjetischer Kriegsopfer geplant. Es wurde bisher aber aus verschiedenen Gründen nicht umgesetzt.

2021 hat der Historische Verein Ar.kod.M e.V. das Projekt „Holz ist kein Marmor“ ins Leben gerufen. Es wurde begonnen, um gegen die schleppende Aufstellung der marmornen Namensstelen ein Zeichen zu setzen. Auf jedem Gräberfeld sollte jeweils für den ersten und für den letzten Menschen, der auf dem jeweiligen Gräberfeld begraben wurde, eine Holztafel mit seinem Namen aufgestellt werden.

32 Holztafeln auf dem Internationalen Friedhof

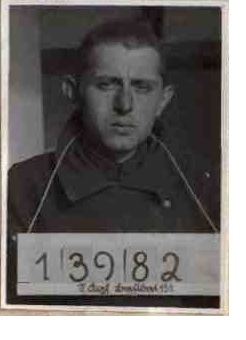

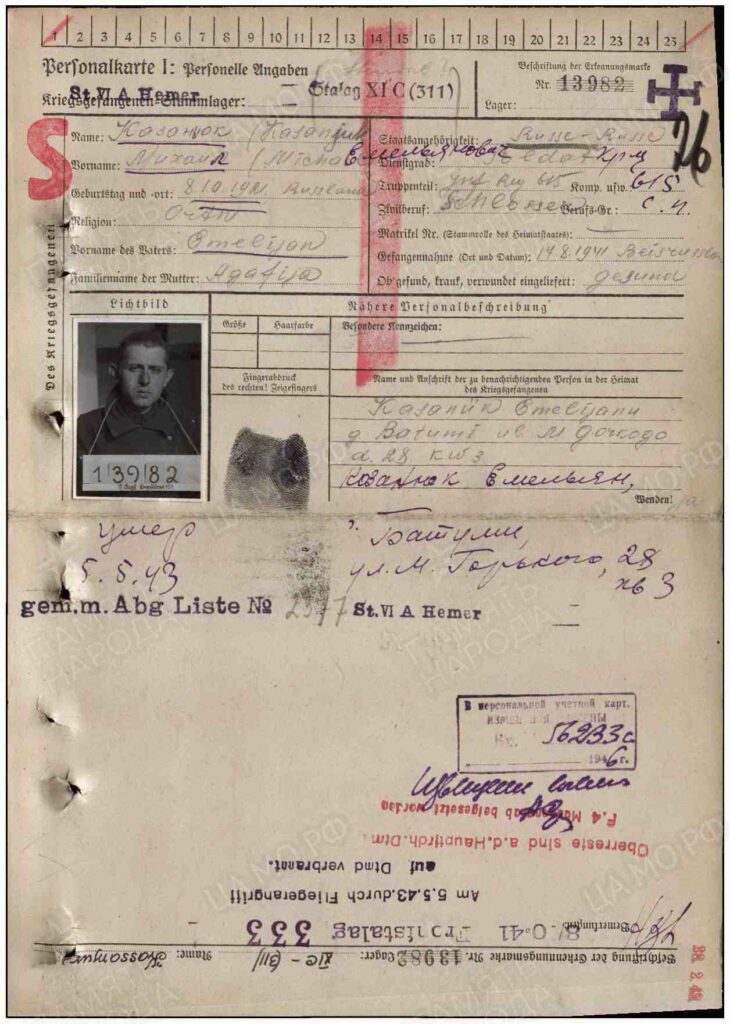

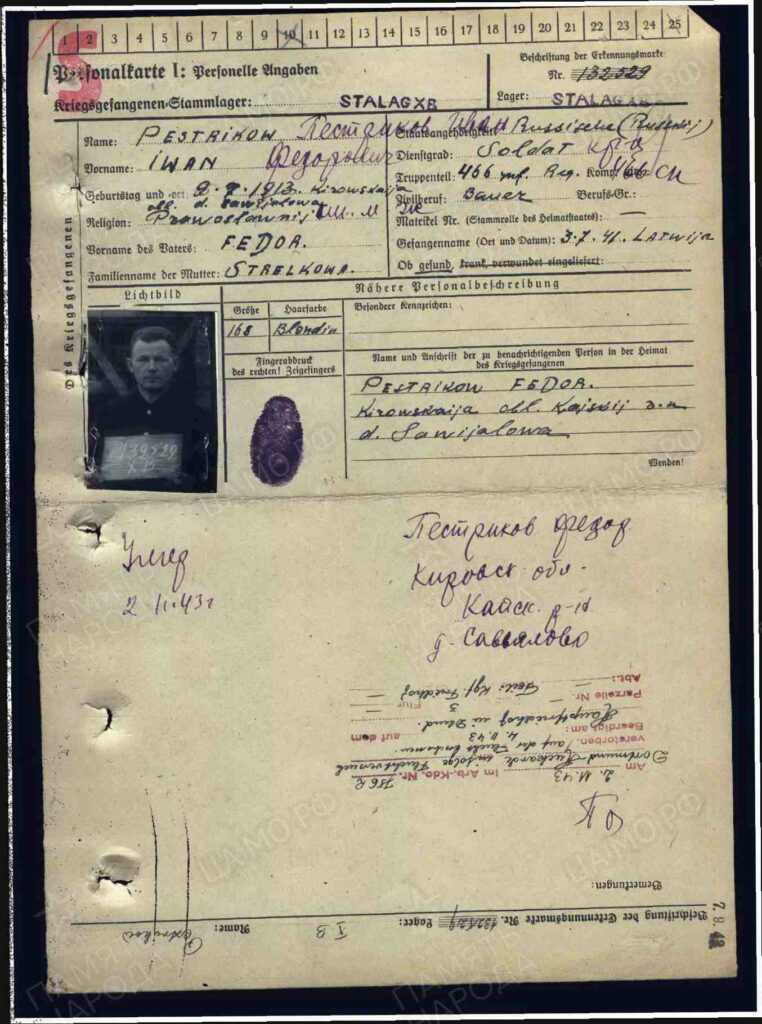

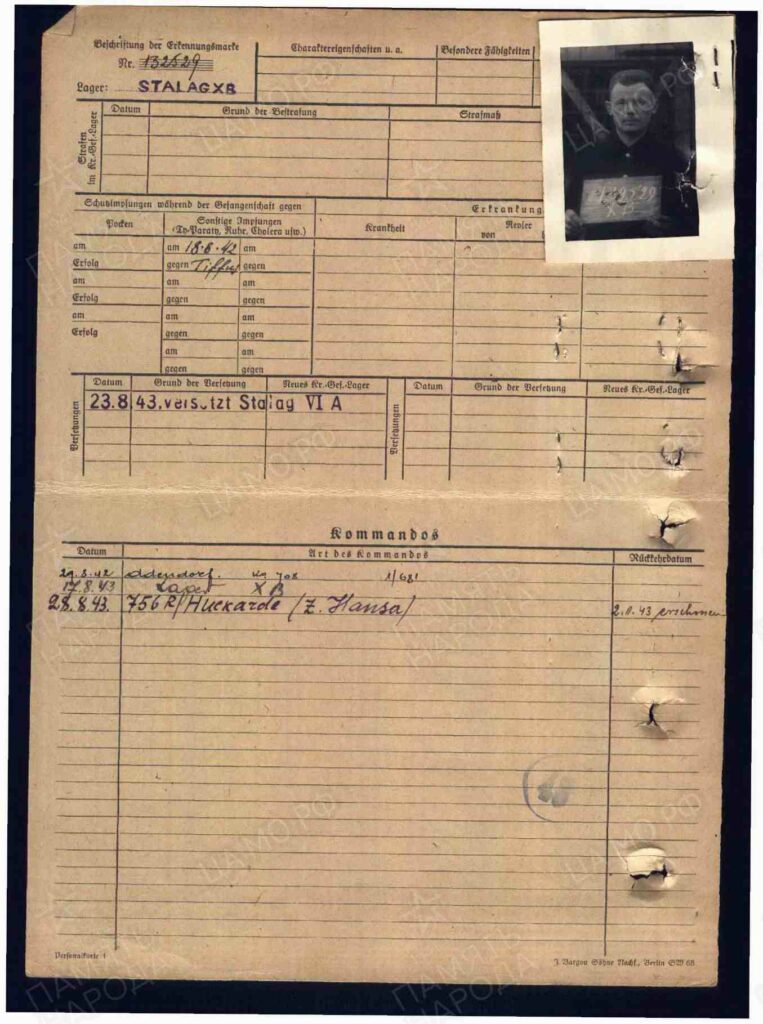

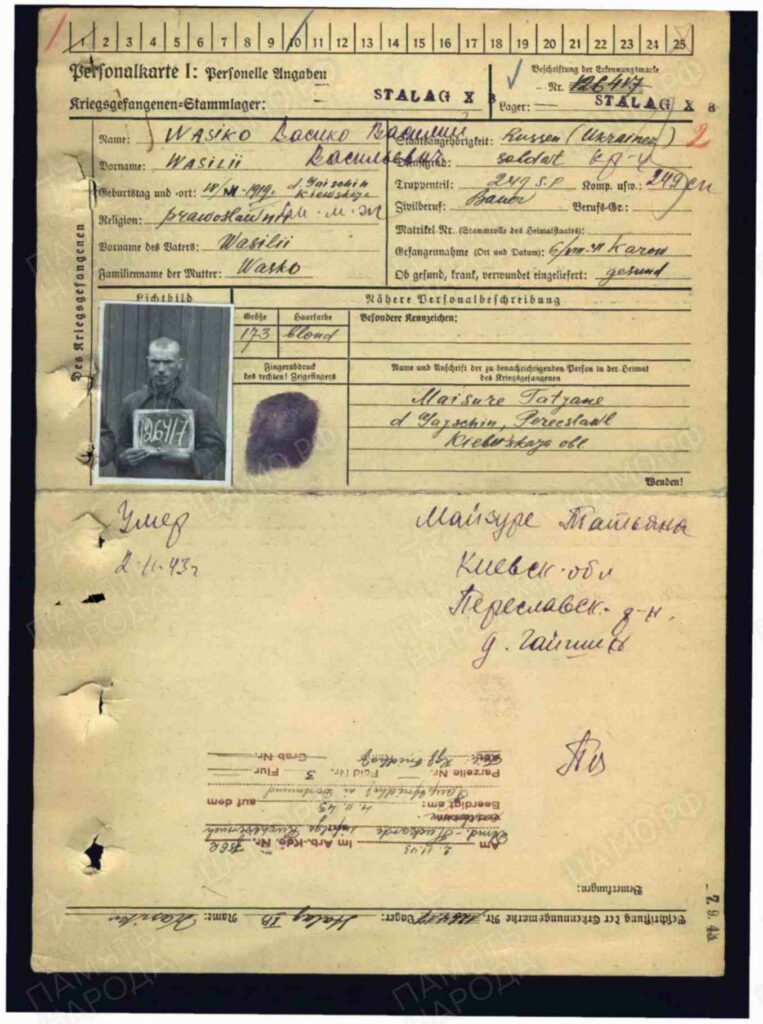

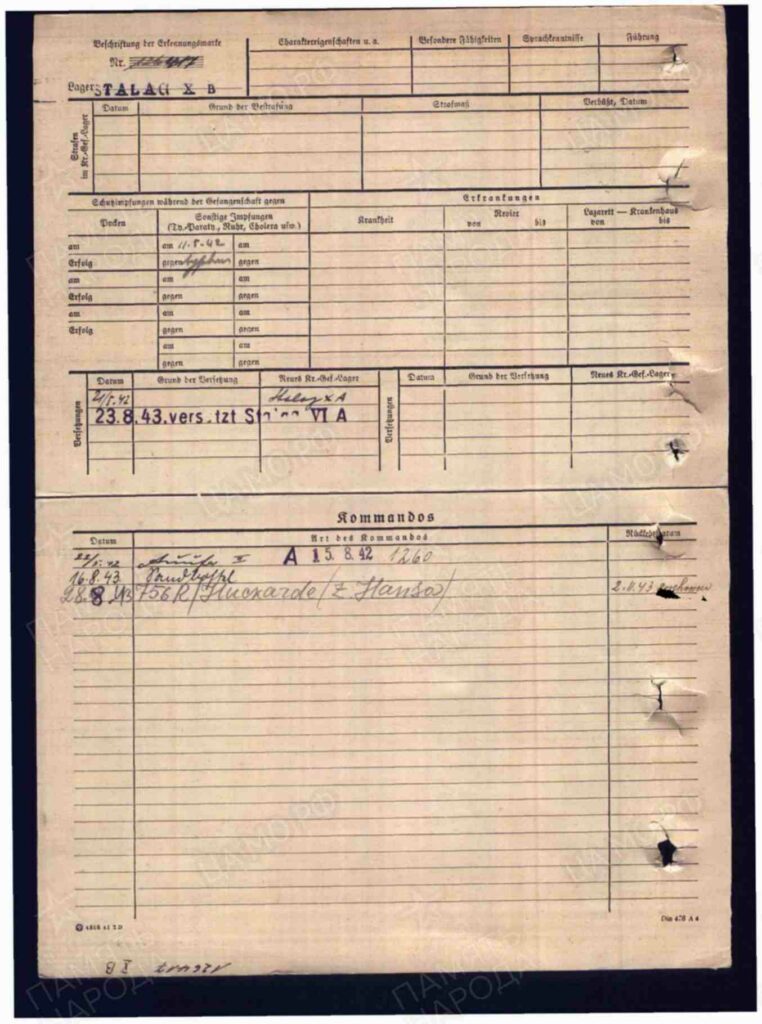

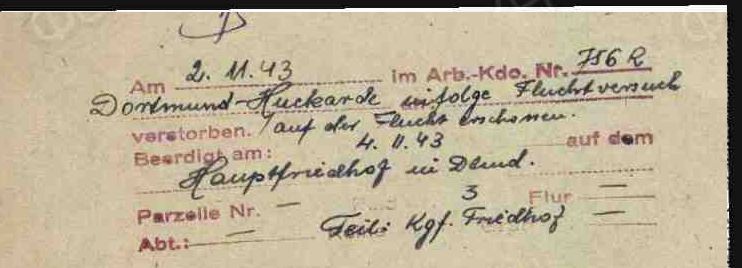

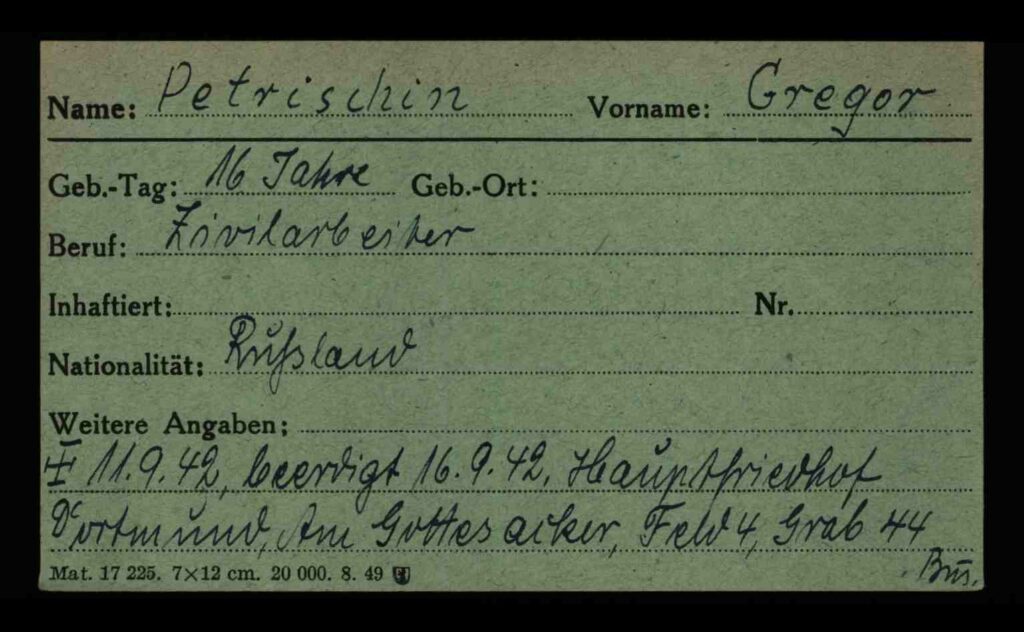

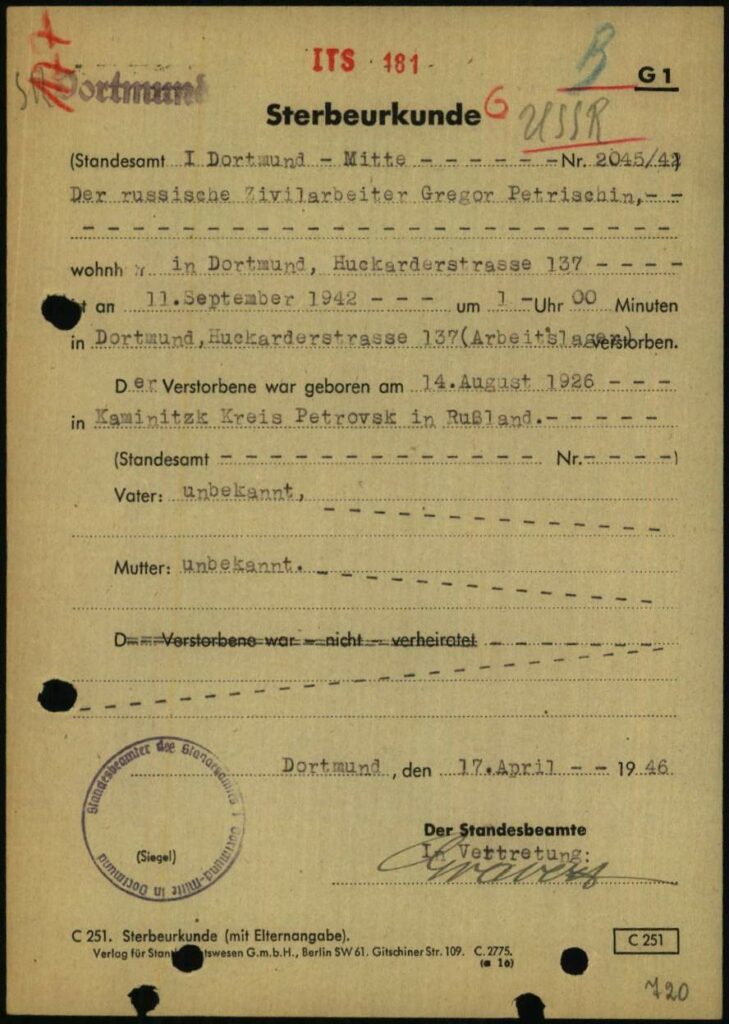

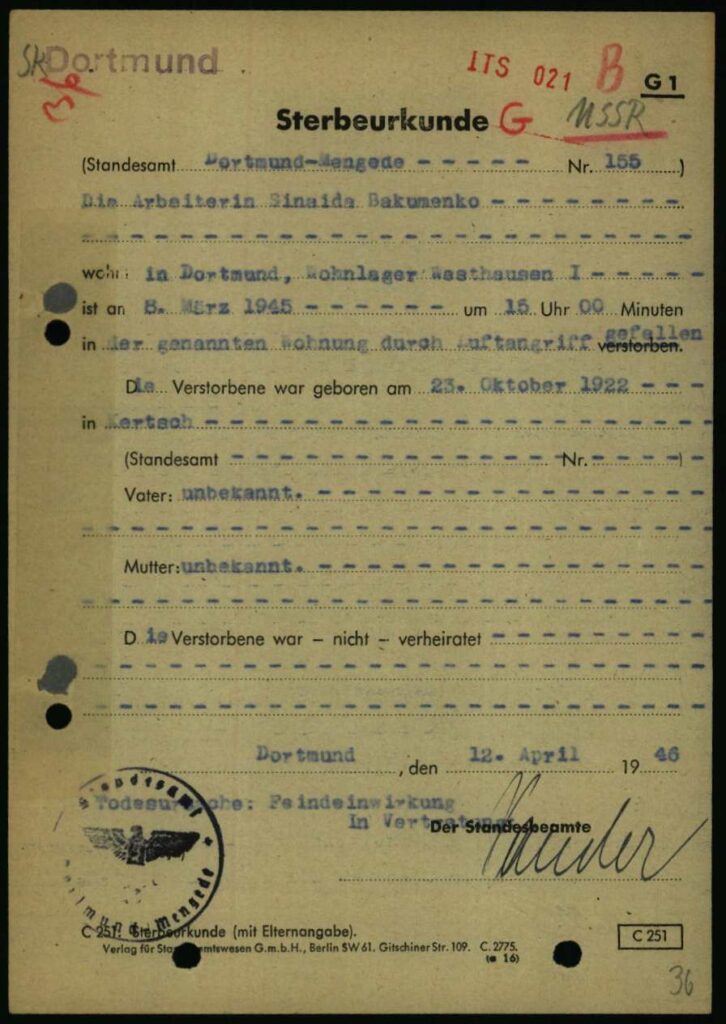

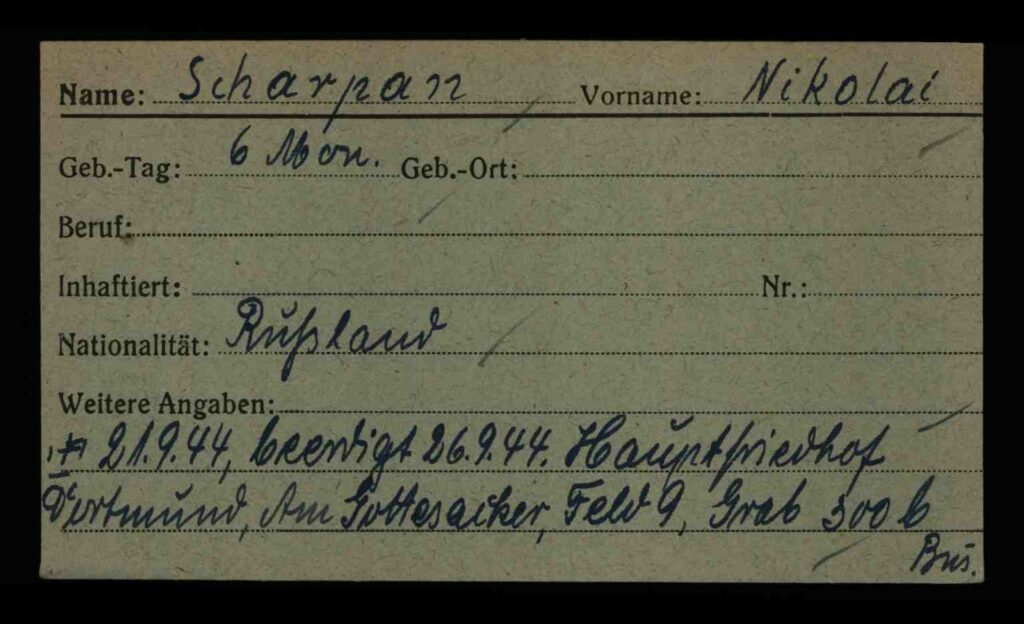

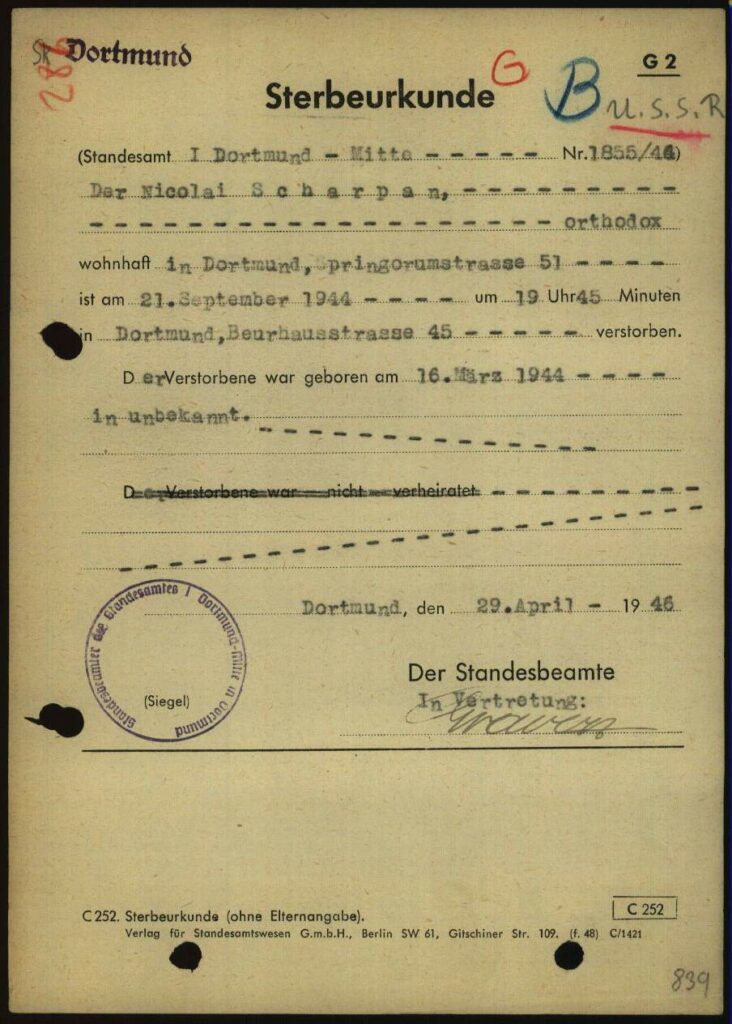

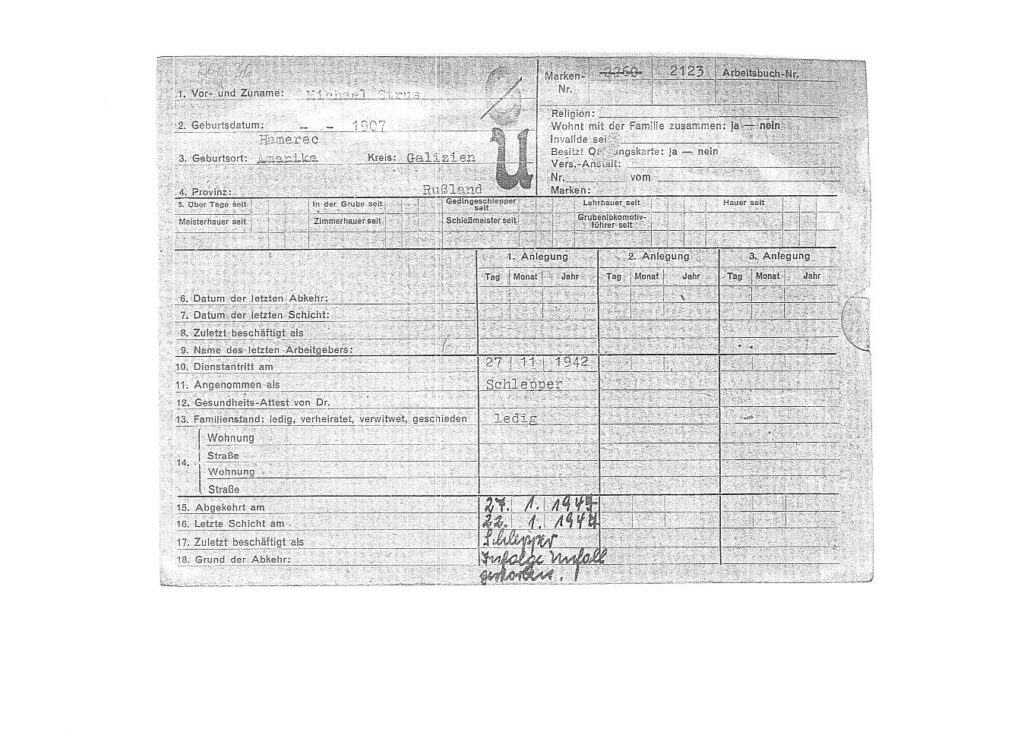

Inzwischen stehen 32 Holztafeln auf den Gräberfeldern des Internationalen Friedhofs. Erinnert wird an sowjetische Kriegsgefangene und an sowjetische Zivilarbeiter und Zivilarbeiterinnen und ihre Kinder. Diese Menschen mussten in Dortmund Zwangsarbeit leisten, ihnen wurden alle Menschenrechte abgesprochen. Sie litten unter harter Arbeit, fehlender Versorgung und rassistischer Verfolgung. Mehrere Tausend kamen in Dortmund ums Leben. Sie fanden ihr Grab auf dem Internationalen Friedhof.

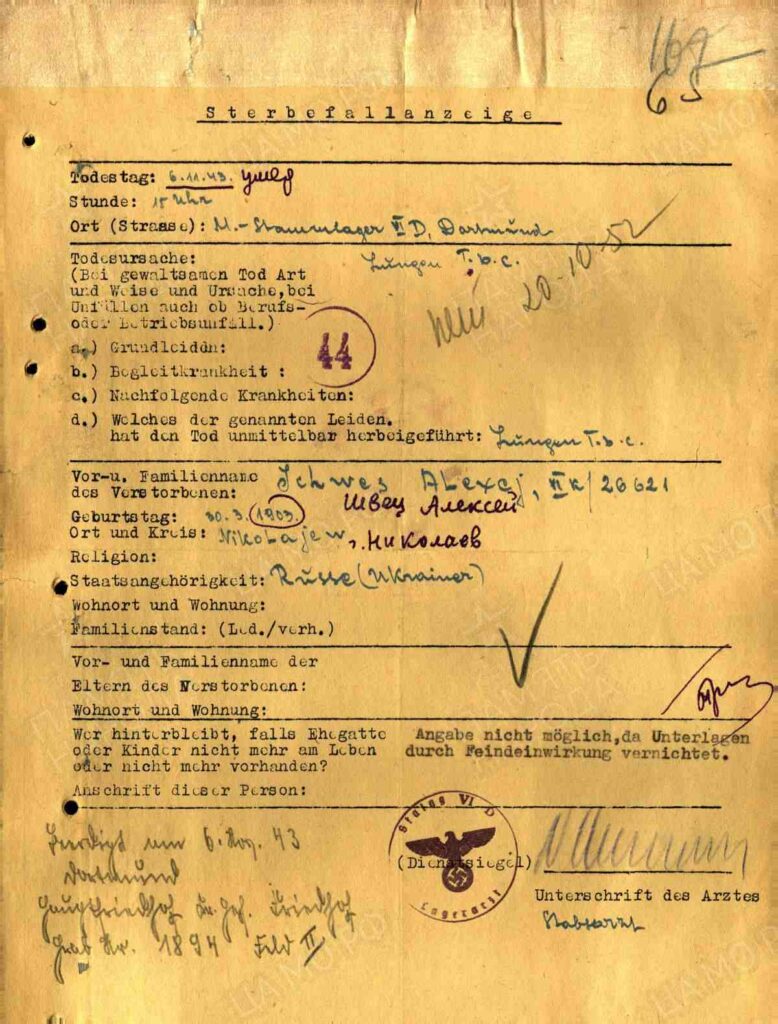

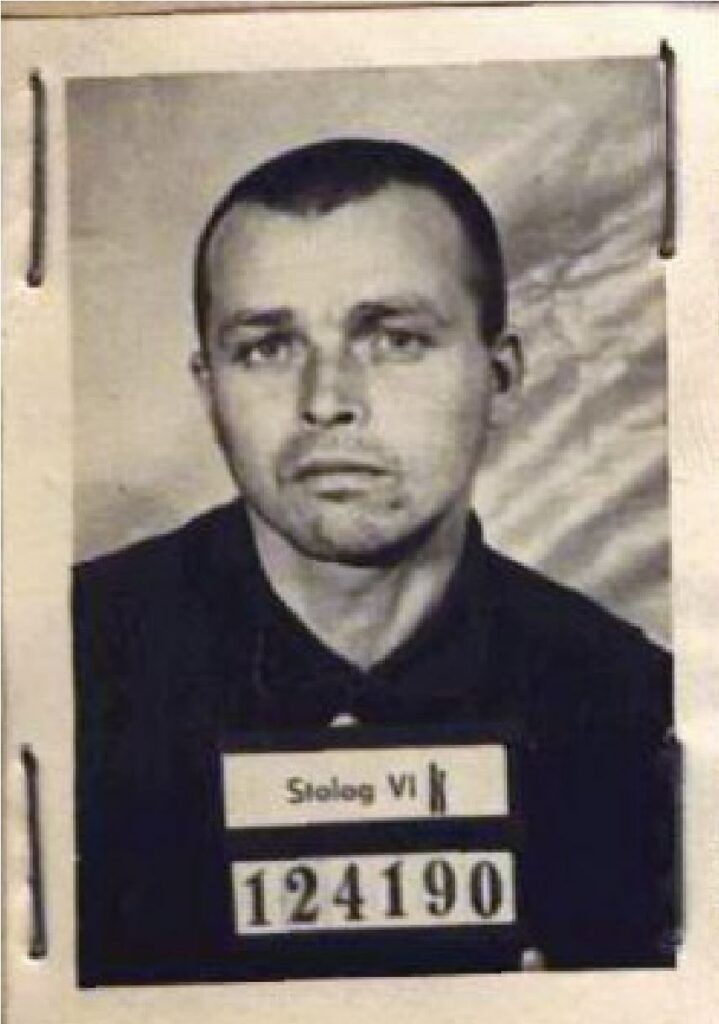

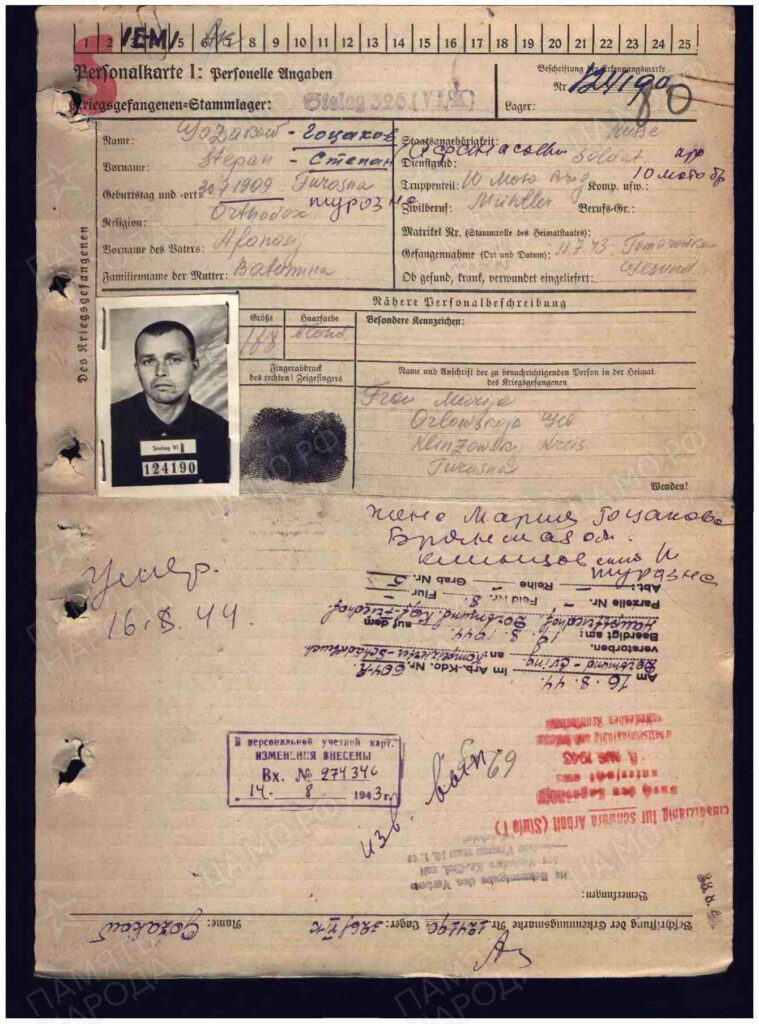

Wir stellen hier sieben Menschen vor, die auf dem Internationalen Friedhof beerdigt sind und für die im Rahmen des Projekts „Holz ist keine Marmor“ hölzerne Namenstafeln aufgestellt wurden.